当クリニックの歯周病治療について

痛みなく進む歯周病

歯周病は歯の周りに付着した汚れ(プラーク)により歯の周りの歯茎(歯肉)や歯を支える骨(歯槽骨)などが破壊される病気で、かつては歯槽膿漏と言われていました。プラークには歯周病の原因となる細菌が含まれており、歯と歯茎の境目の歯周ポケットに細菌が入り込むと、歯肉が炎症を起こし赤く腫れて出血します。さらに進行すると、歯肉の中にある歯を支えている骨が破壊され歯が揺れ、最終的には支えきれず抜け落ちてしまいます。歯周病は初期の段階では痛みなく進行するため、“サイレントディジーズ(静かなる病気)”とも言われています。現在、歯を失う原因で最も多いのが歯周病によるものなのです。

特長 歯周形成外科が得意な歯科医師とマイクロスコープを使用する歯科衛生士がいる

軽度から重度の歯周病まで、患者の皆さまのお口の状況に応じて、必要な治療を細かく提案できる点が当クリニックの強みです。

軽度の場合は、ブラッシングやスケーリング、ルートプレーニングなどの口腔内を清潔に保つ治療で改善を目指します。その際にマイクロスコープを用い、歯茎の中や歯間の歯石の取り残しを発生させません。

重度の場合は、フラップ手術や歯周再生療法、歯周形成外科などで対応します。切開を最小限の範囲で行えて極小の縫合糸を使用できるマイクロスコープの登場によって、より低浸襲な歯周病治療ができるようになりました。術後の仕上がりが違います。

歯周病の進行段階に応じた治療内容

軽度歯周病

歯周病の初期症状である歯肉炎になると、歯磨きの際に出血したり、歯肉が腫れたりします。歯と歯肉の間に歯周ポケットができ、歯周病の原因、細菌の塊であるプラークがたまりやすくなります。

治療方法(歯磨き指導、スケーリング)

歯周病の原因であるプラークを除去し、お口の中を清潔な環境にしていきます。歯ブラシでは取れない硬い歯石は、スケーリングし医院できれいに取り除きます。やわらかいプラークは歯ブラシで取ることができますが、歯並びや口の大きさなどで磨き残しが発生しやすい場合があります。患者の皆さまに合わせた磨き方のご提案をいたします。

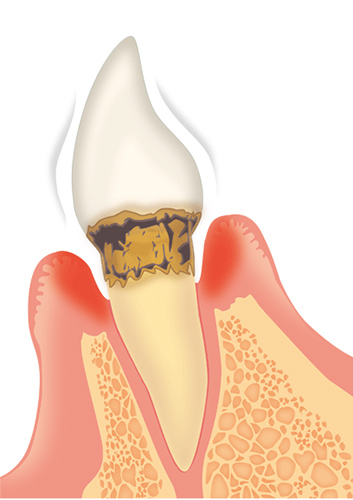

中等度歯周病

歯肉の炎症が進むと歯周ポケットの深さも深くなっていきます。プラークがさらにたまりやすくなり、炎症が歯の周りの歯周組織にまで及ぶことで、歯を支える骨にまで影響を及ぼします。

炎症により歯を支える骨が破壊されはじめます。

治療方法(ルートプレーニング、歯周ポケット掻爬術)

スケーリングでは除去しきれないプラークや歯石は、歯周ポケットの深いところにいます。ルートプレーニングでは、歯茎に隠れた見えない部分の歯の根(ルート)に付いた歯垢や歯石、歯周病菌に感染した歯質などを専用器具で除去していきます。

それでも腫れが落ち着かない場合は、歯肉に麻酔し、歯周ポケット内のプラークや歯石、膿、感染した組織を取り除く外科的処置(歯周ポケット掻爬術)を行います。

FOP(歯肉剥離掻爬術)

汚れや感染した組織を歯周ポケット掻爬術で取りきれない場合、FOP(歯肉剥離掻爬術)を行います。治療部位に痛み止めの麻酔を行い、歯茎を切り開いて目視下で感染組織を取り除きます。状態により、感染している歯肉を切除することもあります。

歯茎と歯の間に器具を入れ行う、スケーリング・ルートプレーニング、歯周ポケット掻爬術は、FOPと比べ感染源を直視できない処置になるため治療に限界があります。FOPは、歯茎を切り開き直視での処置になるので、隅々まで確認しながら取り除くことができます。

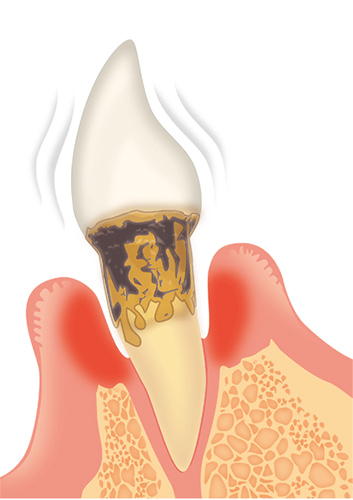

重度歯周病

歯周ポケットの深さがさらに深くなると、3分の2以上の歯を支えている骨が溶け、歯がぐらぐらと揺れ不安定になってきます。歯茎から出血だけでなく、膿が出てきたりすることもあり、口臭はさらにきつくなります。

治療方法(フラップ手術、歯周再生療法)

器具が届かないほど深い歯周ポケットに対して、歯茎を切り開いて露出した歯根に付着しているプラークや歯石を除去するフラップ手術を行います。

また、歯周病が進行して骨が溶けてしまっている場合は、特殊な材料で失った部分の骨を補う歯周再生療法(GTR法、エムドゲイン法、リグロス法)を行います。

歯周病と全身疾患との関係性

成人の8割が罹っているといわれている歯周病が及ぼす全身への影響

歯周病菌は、歯の周りだけでなく、唾液や呼吸・血管を通して全身に広がり、糖尿病・動脈硬化や心筋梗塞(心疾患)・脳梗塞・早産・低体重児出産・誤嚥性肺炎・骨粗鬆症など、身体全体の病気に深く関わっていることが明らかになってきました。

歯周病は初期の段階では痛みなく進行するため、自分自身で気付くことはとても難しいです。歯周病を治療した後も定期的に歯科医院に通い、しっかりとメインテナンスをして予防をすることが、身体全体の健康維持につながることになるのです。